ブラジリアン柔術は練習すればするほど、上達する競技です。

練習は欠かせませんが、自分で研究することも同じぐらい大切です。

本項では、元プロ格闘家が柔術を独学する方法を解説します。

「もっとうまくなりたい」「なかなかジムに行けないけど、上達したい」という方は必見です。

筆者の場合は、柔術の練習は週2回+ウエイトトレーニングを週2,3回やっています。

決して練習量が多いわけではありませんが、柔術を独学するようになってから上達するスピードが早くなりました。

柔術においては、独学は必要不可欠です。

本稿では、

- 柔術が独学で強くなれる理由

- 独学で強くなる方法

以上2点を解説しています。

独学におすすめの著書は【大賀式柔術上達論 見えない構造を解き明かす/大賀幹夫】です。

こちらの書籍は、柔術で効率的に体の使い方が数多く解説されています。

「もっと柔術が上達したい」という方は一読してみるといいでしょう。

柔術家にとっての大辞典!

筆者も愛読!

ブラジリアン柔術に独学が必要な理由

柔術は、ロジカルな思考が必要な競技だからです。

寝技というのは、技に対して正確な対応することが求められます。

正しく技に対応できれば、技は掛かりません。

反対に知らなければ、やられ放題です。

技に対応する方法は、ジムで指導員や先輩に技を教えてもらえます。

しかし、人から教えられたものを覚えていられるでしょうか?

本当に覚えようと思ったら、自らの課題を抽出し、解決しようと思わなければ、人は覚えられません。

- 自分はなぜやられるのか?

- どうしたら相手にやられないか?

ここを考えて、自分なりの答えを導き出せる方は、上達も早いでしょう。

ふじ

ふじただし、柔術を始めたばかりの初心者の方は例外です

どんなことも基礎ができてないと、学習できません。

ブラジリアン柔術を始めたばかりの白帯の方は、ジムの練習に参加し基礎をしっかり身につけるようにしましょう。

独学で上達する方法

ブラジリアン柔術を独学で上達する方法は3つあります。

上から順番に解説していきます。

その日の練習を振り返る

「スパーリングでどうして一本を取られたのか」と仮説をたて「どうしたら次はやられないのか」対策を練ることが重要です。

この時、たとえ仮説が間違えていても構いません。

大切なのは、自分で仮説をたてることです。

柔術は【体を使ったチェス】と呼ばれるほど、頭を使う競技です。

日頃から自分で考える癖をつけておくことで、上達スピードが一気に早くなります。

スパーリングに参加→自分でやられた原因を考える→対策を練る→スパーリングに参加する→

上記の過程を繰り返していくことで、技に対する正しい知識が身に付いてきます。

スパーでやられた原因を考え、対策を練っていくうちに段々とやられなくなってきました

動画や本で学習する

インターネットが発達した昨今、さまざま技術を取り入れることが可能になってきました。

YouTubeで「柔術」と検索すれば、たくさんのテクニック動画があります。

例えば「ラッソーガード」と調べるだけでも、数多くの動画が閲覧でき、有名な柔術家がその技術を惜しみなく解説しています。

柔術初心者こそ、ラッソーガード!ラッソーのポイントとスイープするコツを解説!

動画は通勤や通学中にもスマホから見られるので、いつでもどこでも学習できるメリットがあります。

書籍で学習する方法もおすすめです

本は動画と違い、以下のようなメリットがあります。

- 写真を使って解説されているので、細かいところまでじっくり観察ことができる

- 情報がまとまっているので、調べやすい

下記の書籍は、画像や文章でテクニックが解説されています。QRコードもあるので、動画でも確認できます。

筋トレを行う

柔術は格闘技なので、体力や筋力は必要です

どんな優れた技術を持っていても、体力や筋力の強さに差があれば技は掛かりません。

一体どんなトレーニングをしたらいいの?

以下の4種目がおすすめです

- ベンチプレス

- 懸垂

- デッドリフト

- スクワット

詳しいやり方は、こちらの記事で解説しています。

【最強への道】柔術家に筋トレは必要!絶対に取り組むべき筋トレメニューとは?

また、筋トレ効果を高めるには、栄養バランスのとれた食事が欠かせません!

米や麺類などの炭水化物、肉や魚などのタンパク質、野菜などのビタミンをバランスよく取るようにしましょう。

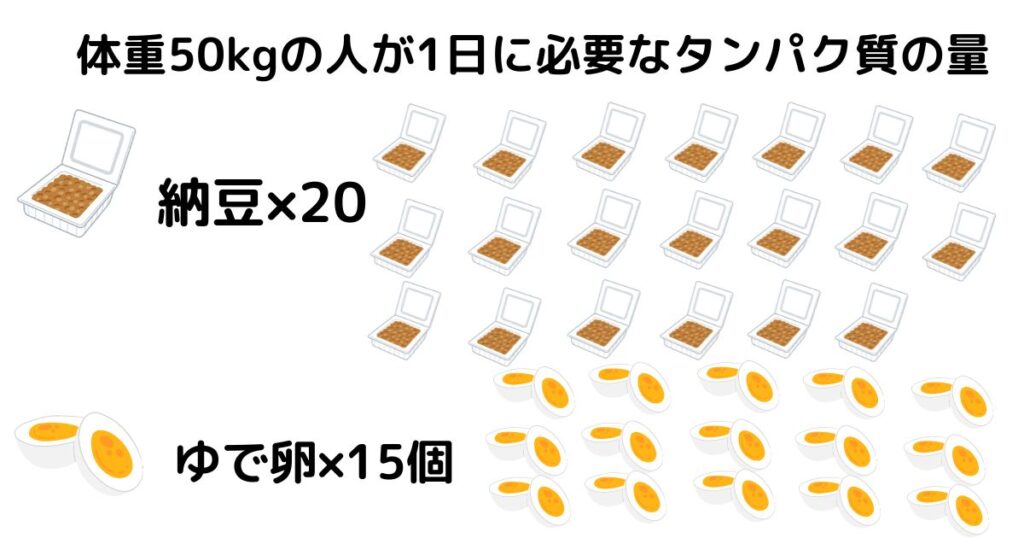

とくにタンパク質は不足しやすので、意識して摂るようにしましょう!一般的に体重×2倍のタンパク質が必要と言われています。

食事で摂ろうとすると、ざっとこれぐらいの量が必要です

こんな量、絶対に食べきれないよ…

そんな方はプロテインを活用しましょう

おすすめのプロテインは「パーフェクトパンププロテイン」です。

タンパク質だけでなくクレアチニンやBCAAなど、体作りに欠かせない成分が含まれています。

飲み始めてから、周りから一回り体が大きくなったと言われます

公式サイトから購入で、今だけ20%オフ!

筆者も愛用!

独学で強くなれる理由と3つのポイント:まとめ

ブラジリアン柔術を独学で上達する方法を紹介してきました。

独学で強くなることは十分可能です。

筆者の練習頻度は、週に2回と決して多い方ではありません。

それでも自分で技を研究することで、上達してきたと実感しています。

トライ&エラーの繰り返し!それが柔術が上達する道です!

柔術に求められるのは、技に対して正確な対応ができるロジカルな思考です。

本項を参考にして、柔術をさらに上達していきましょう!

コメント