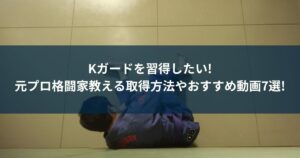

柔術の技が複雑すぎて覚えられない…と悩みを抱える方も多いでしょう

かくいう私も柔術を始めたばかりの頃、技なんて全く覚えられませんでした

本項で紹介する技を試すようになってから、技が覚えられるようになりました

本項では、柔術の技を覚える方法を3つ紹介していきます

ふじ

ふじ技を覚えるコツは以下の3つ!

覚技が覚えられない理由

柔術の技が覚えられない理由は、大きく分けて3つ挙げられます。

受け身の姿勢だから

「技を教えてもらう」という受け身の姿勢では、なかなか技は覚えられません.

教えてもらう側が受け身では、いつまでたっても技は覚えない!

「教えてもらう」という受け身の姿勢ではなく、「どんな技を覚えるようか?」とする攻めの姿勢が大切です。

頭で覚えるようとしているから

手順を1から10まで全て完璧に覚えようとするのもよくありません。

柔術の技は工程数が多く、複雑なものたくさんあります。

頭で手順を1から10まで覚えようとするのが、そもそも無理!

実践で繰り出せる技は、身体にしみ込んだ技のみです。

自分の出したい技が、瞬時に出てくるぐらい、体に染み込ませおく必要があります。

打ち込みやスパーなどで技を試していきましょう。

元プロ格闘家が解説!スパーリングにブラジリアン柔術初心者でも参加すべき3つの理由!

人間は忘れる生き物だから

人間は忘れる生き物なので、技がなかなか覚えられなくて当然です。

「エビングハウスの忘却曲線」をご存知でしょうか?

ドイツの心理学者「ヘルマン・エビングハウス」が発見した人間の記憶力の定着率を表わした図です。

| 記憶してから経過した時間 | 節約率 |

|---|---|

| 20分 | 58% |

| 60分 | 44% |

| 90分 | 35% |

| 1日後 | 34% |

| 2日後 | 27% |

| 6日後 | 25% |

| 31日後 | 21% |

せっかく技を教わっても、20分後には半分以上を忘れてしまいます…

じゃあどうすれば覚えられるの?

次項で解説します

柔術の技を覚える方法

では、どのようにすれば、技を覚えられるのでしょうか?

具体的な方法は以下の3つが挙げられます。

それぞれ詳しく解説していきます。

テーマを持って練習する

- 今日はクローズドガードを使う

- トップポジションからしかやらない

実践で使った技は、本当によく覚えられます

技をかけて成功しなかったとしても「なぜ技が極まらなかったのか」を考えるきっかけになります。

自分なりに考えることで、技への理解がどんどん深まっていきます。

ロジカルに考える、それが柔術の面白さです

柔術を始めたい方へ!元プロ格闘家が柔術が向いている人の特徴2選!その内容とは…?

習った技は、成功しようが失敗しようが、積極的にスパーリングで試してみることをおすすめします。

人に教える

「ラーニングピラミッド」という言葉を聞いたことはありませんか?

「ラーニングピラミッド」とは、人間が学習した内容をどれほど覚えていられるかを表わしたものです。

「他人が書いた文章を読み上げるだけ」「書籍・ネットの文章をツギハギしただけ」では自身の脳に与えるインパクトが足りず、また誰かから突っ込んだ質問をされると返答に詰まってしまうでしょう。

引用:キャリア教育ラボ:平均学習定着率が向上する「ラーニングピラミッド」とは?

例えば、実演を見て教わったことは、30%しか内容を覚えていないと言われています。

つまりジムで指導員に技を習っても、30%ぐらいしか覚えていないということです。

しかし人に教えることで、覚える割合は90%まで上昇すると言われています。

この原理を応用して、自分が覚えたい技を人に教えてみましょう。

初心者の方が人に教える機会はあまりありません。

そんな方には、打ち込みをしながら話してみるのがいいでしょう。

あーだこーだ話をしながら練習すると技がの原理が分かってきます

自分で調べる

少し難しいですが、自分で技を調べるのもおすすめです。

自分で調べた技を打ち込みやスパーで試していくうちに技のレパートリーが広がっていきます。

さらにスパーリング中に「こうしたら、技が極まるかも」という発想が産まれ、新しい技を覚えるきっかけにもなります。

実際に私も自分で調べるようになったら上達が早まりました

自分で技を調べるにはインターネットや書籍を活用しましょう!

「読むならこの3冊!」元プロ格闘家が柔術初心者にすすめる書籍3選

おすすめは大賀式 柔術上達論 (見えない構造を解き明かす)です。

ブラジリアン柔術の基礎から体の使い方まで、詳しく解説されています。

ブラジリアン柔術の大辞典

筆者も愛読!

まとめ

柔術の技を覚える方法を3つ紹介してきました。

どの方法にも言えることですが、コツコツ継続しなければ意味がありません。

一朝一夕で強くなれる人はいません。

コツコツ練習していくことで、技の引き出しが増えていくものだと思います。

そして楽しむことです

柔術を始めたい方へ!元プロ格闘家が柔術が向いている人の特徴2選!その内容とは…?

本項があなたの柔術ライフのお役に少しでも立てば幸いです。

コメント